В детстве у меня было около пяти тысяч бумажных кукол, которых я вырезала из разных журналов. Я могла сутками строить для них разные декорации-павильоны, расставлять их по позициям, проигрывать разные сценки и погружаться в воображаемые миры. Это продолжалось до 14 лет. Помню, как я сижу развожу очередную бумажную мизансцену, и вдруг звонок в дверь — ко мне пришел кавалер, и я в панике начинаю запихивать свои куклы под кровать, потому что мне стыдно: мне уже 14 лет, а я все еще играю. Так что понимание, что я должна делать нечто, объединяющее разные детали в цельную композицию, было у меня всегда.

Я из театральной семьи — мама актриса, папа театральный инженер. Но родители с детства говорили: «Все что угодно, только не театр!» И я видела себя журналистом. На втором курсе Высшей школы журналистики у нас начались лекции по кино. Помню, как нам прочитали лекцию про «Красную пустыню» Антониони — в тот момент я поняла, что ничего другого в своей жизни делать не хочу. Я вышла из аудитории, тут же перевелась на факультет телевизионной журналистики, доучилась там семестр и поступила во ВГИК. Не хочется говорить плохо про те места, где меня учили. Ко всем своим мастерам я отношусь с огромным уважением. Но то, что там происходит, катастрофически далеко от реального кинопроизводства. ВГИК как Госдума — неповоротливая махина, которую почти нереально развернуть в сторону изменений. А сегодня кино меняется очень быстро, и мы не успеваем пробовать одни технологии, как уже появляются новые.

ВГИК отстал и не может адекватно ориентировать своих студентов в мире современного кино. Где работы тех ребят, которые сотнями выпускаются каждый год? Где фестивали, которые взрываются от великого русского кино? Выпускников ВГИКа нет ни в Каннах, ни на «Оскаре», ни на «Сандэнсе». Нам рассказали, что у нас были великие Эйзенштейн и Тарковский, а что с этим делать сейчас — непонятно. И студенты выходят оттуда совершенно потерянными.

Российское образование боится меняться. Это огромная тяжеловесная черепаха, которая никуда не двигается. Поэтому сегодня новые школы, вроде МШК, гораздо адекватнее. И еще Сокуров стоит отдельно.

Американская система кинообразования — полностью про производство, продюсирование, деньги. И это классно. Там людей учат быть профессионалами. Европейская школа больше про философию, глубокое уважение к личности, видению и индивидуальности студента. На западе никто не будет говорить тебе, что ты должен снимать — только как тебе снимать. А во ВГИКе наоборот — только и объясняют, что снимать: какой сценарий понравится мастеру, что будет близко зрителю. ВГИК деморализует студентов, заставляет их чувствовать неуверенность, будто они должны испытывать вину или оправдываться перед старшими за то, что пришли в кино. В результате ребята выходят оттуда, сомневаясь в своем таланте, и допускают очень много ошибок на площадках. Когда Тарантино спрашивают, как он работает с актерами, он отвечает: «Никак. Я не мешаю им работать». Свою роль в кураторстве мастерской я вижу точно так же.

Когда я придумывала программу, мне хотелось собрать воедино три основных элемента. Первый — международная команда. В наш век глобализации странно учиться исключительно российскому подходу. Второй — создать баланс между фундаментальными знаниями и новыми технологиями. Сейчас в мире кино есть две крайности. Одни отрицают все старое: «Мы снимаем на телефоны, за TikTok будущее, выбросим Эйзенштейна на свалку». Вторые говорят: «В наши годы снимали классно, а сейчас нет ни философии, ни видения». Я думаю, что истина в балансе. Кино — про инновации, но и теория и история кино очень важны.

И третий элемент — отсутствие мастера. Мне нравится, что в европейском и американском образовании мастера нет. Ты учишься не у одного великого режиссера, а у таких же, как ты, молодых людей — но которые уже в профессии.

Стоит ходить на воркшопы великих режиссеров — но не в формате мастерской. Когда фигура учителя настолько велика, она часто подавляет студента и лишает возможности раскрыть потенциал. Не случайно многие русские киношники спиваются, я убеждена, что одна из причин — нереализованный потенциал, потому что в вузе им так и не дали раскрыться.

Когда я еще доучивалась в Париже, друзья стали звать меня в Шанхай работать режиссером на разных проектах — в рекламе, бренд-документалках. В Шанхае хорошие бюджеты, интересные задачи, международные команды на проектах. Когда я закочила учиться, мне предложили открыть школу кино и театра для подростков и взрослых непрофессионалов. Мы сняли трехэтажное здание бывшей фабрики, сделали ремонт, построили кинотеатр и сцену. На группу подростков у нас было техники, как в небольшом продакшене в Москве — это чудеса жизни в Шанхае, где инвесторы дают очень хорошие бюджеты. Вплоть до пандемии школа успешно существовала, за четыре года мы выпустили около 700 подростков на полуторагодичной программе и столько же взрослых на коротких курсах. И все наши выпускники, кто захотел, смогли потом легко поступить в европейские и американские киношколы.

Шанхайские китайцы — как правило, люди с достатком, которые много путешествуют, знают языки и очень стремятся к тому, чтобы выйти за границы своей культуры и попробовать что-то еще. Поэтому наша международная школа была им очень интересна. Но учить их непросто.

Казалось бы, в основе китайского языка лежит монтаж — совмещение символов. К примеру, два иероглифа «поросенок» и «дом» — вместе дают третье значение «уют». Это тот самый эффект Кулешова, когда два кадра вместе создают третий смысл. Даже Эйзенштейн придумал монтаж после близкого общения с китайской делегацией и писал об этом в своих дневниках. Монтаж должен быть у китайцев в крови. Но на практике монтаж для них — очень сложная история. И им непросто выкидывать и сокращать материал.

Китайская культура разговорная. Когда им объясняют, что кино не про разговоры, что историю нужно рассказывать действиями — у них случается короткое замыкание. Самое сложное задание для китайцев — снять короткометражку без слов.

Азиатская культура — про сдержанность, им важно не показывать эмоции, не выходить из себя. Видимо, поэтому у них в творчестве происходит гиперкомпенсация — они обожают мелодрамы, мыльные оперы, на сцене им нужно сразу рыдать, кричать и истерить. В документалках они любят показывать внутреннее состояние героя. Русские ребята хотят говорить о социальных проблемах — об экологии, приютах для животных, психических диспансерах. А китайцы предпочитают психологизм. Пандемия началась, когда в Китае были большие каникулы. В это время все иностранцы уезжают по домам. Преподаватели оказались за пределами страны и не смогли вернуться. Я улетела в Москву на пять дней — и до сих пор здесь.

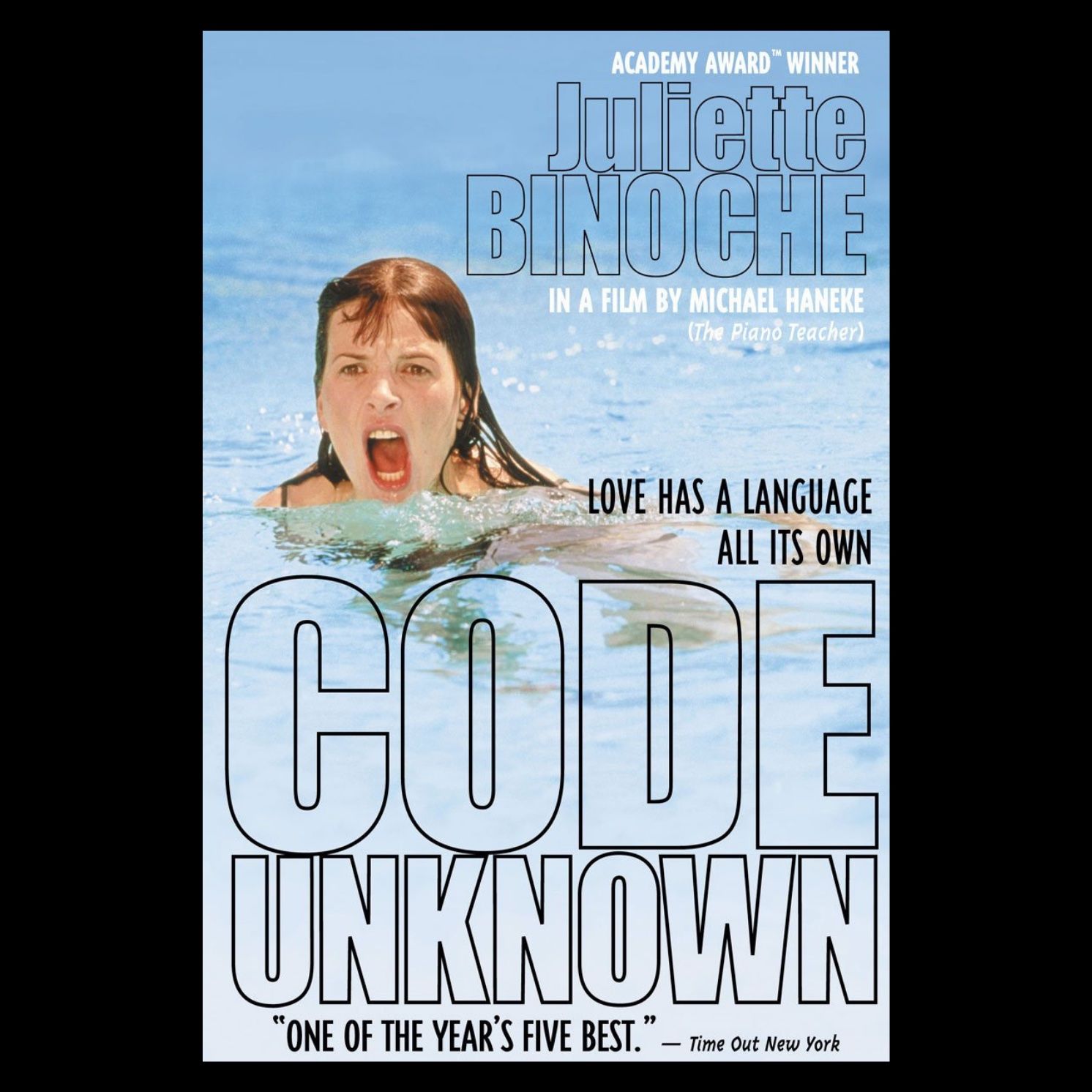

Зато я познакомилась с Bang Bang Education и была в шоке — не ожидала увидеть такой уровень профессионализма и такой современный европейский подход к образованию. Если где-то на российской территории и может случиться онлайн-школа кино — то только в Bang Bang Education, потому что тут не боятся новшеств. Любовь живет три года. У меня постоянно меняются влюбленности, но на сегодня, пожалуй, мой топ-3: Карлос Рейгадас, Паоло Соррентино и Михаэль Ханеке.

Сегодня технологии идут на опережение. CG и VR дают огромные возможности создания миров. Все будет зависеть от того, сможем ли мы догнать технологии и не уступать им в развитии. Нам нужно пробовать, не бояться экспериментировать — но очень прочно стоять на фундаменте истории кино. Одно из моих опасений, что современное кино очень сильно уносит в сторону политики, трендов и спекуляции на актуальных темах. Это видно и по большим фестивалям: хочешь попасть в Канны — вот список тем. Политические и социальные темы важны — но есть и другие. Разве что люди стали больше снимать. В кино пришло много взрослых, смелых людей. Благодаря свободному времени, которое появилось на карантине, они решили попробовать что-то снимать на телефон. И это прекрасно — у них свежий взгляд, они могут делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Хорошо, когда в кино приходят люди не из кино. Разговаривала Ася Чачко